涂料技术

自清洁外墙涂料的研究与应用

作者:瞿金东 , 彭家惠 , 陈明凤 , 张华洁 , 夏 娟 , 武海龙( 重庆大学建筑材料工程系 ) [据《涂料工业》报道]摘 要 : 如何提高外墙涂料的自清洁能力 , 并使之保持较长的装饰效果一直是涂料界关注的热点。本文综述了微粉化技术、荷叶效应、气球陶瓷理论、自分层技术以及光催化效应的原理 , 及其在改善外墙涂料自清洁性方面的应用。

关键词 : 外墙涂料 ; 自清洁 ; 微粉化 ; 荷叶效应 ; 光催化 ; 气球陶瓷理论

0 引 言

外墙涂料色彩丰富 , 饰面灵活多样 , 能表达丰富多彩的建筑风格 , 施工简便 , 维护更新容易 , 自重轻 , 安全可靠 , 正在成为我国外墙饰面材料的主导 , 同时也是国家极力倡导推广的外墙饰面材料。我国目前正处于城镇化建设高峰期 , 高品质外墙涂料有广阔的需求空间和发展潜力。住宅产业化和建筑节能的实施也对外墙涂料的推广应用起到巨大的推动作用。

涂层耐沾污能力不足是外墙涂料普遍存在的共性问题 , 也是制约我国外墙涂料推广应用的突出技术难题 [ 1 - 2 ] 。外墙饰面被污染 , 大大影响了建筑的美观性和耐久性。人们一直期望开发不易附着污染或者使附着污染物能借助于雨水、风力等外界自然条件被去除的自清洁涂料。目前 , 在改善外墙涂料自清洁性方面 , 主要有微粉化技术、荷叶效应、气球陶瓷理论、自分层技术及光催化效应等理论与技术。本文综述了这些理论的基本原理与应用进展。

1 微粉化技术

微粉化技术的设计思想是 [ 3 ] : 在设计外墙涂料配方时 , 加入适量的易粉化颜料 , 并选择适当的颜料体积浓度 ( PVC) , 使涂膜干燥后在表面逐渐产生轻微的粉化 , 经雨水冲洗后 , 墙面的污物将会和粉化层一起由表面脱落 , 从而使涂膜有“自清洁”功能。自清洁的关键在于控制粉化 , 涂膜每年的粉化层大约 6 ~ 8 μ m 。其优点是无论污染物是亲油还是亲水的 , 均会随雨水冲刷干净。

石玉英 , 等 [ 4 ] 在配制硅丙外墙涂料时采用适量易粉化的锐钛型二氧化钛颜料 , 涂膜在紫外线照射下发生微粉化 , 使沾在墙体上的灰尘随之脱落 , 墙体能长期保持清洁。郑兰枝 [ 5 ] 采用固特异 (Good Year) 公司具有微粉化功能的苯丙树脂配制溶剂型外墙涂料 , 取得了较好的效果。

但微粉化技术存在很多缺陷 [ 6 ] : (1) 对涂膜的耐久性有较大损伤 , 侵蚀速度比非粉化涂膜快 ; ( 2) 粉化层流落在其他色调的墙面上时 , 其他色调的墙面会受到污染 ; ( 3) 粉化速度主要取决于紫外线强度 , 但由于不同部位的紫外线强度不同 , 其粉化速度也不同 , 而根据不同的粉化速度配制涂料以适应各个部位的紫外线强度是相当困难的。因此 , 该方法实用上不理想 , 通常应用于溶剂型涂料 , 在降雨量较大的地区有一定的可行性。

2 荷叶托珠效应

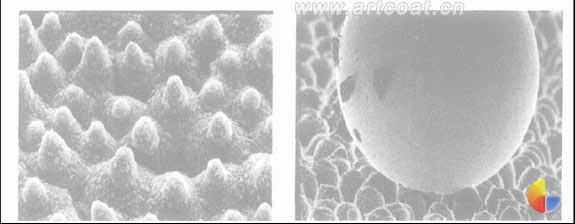

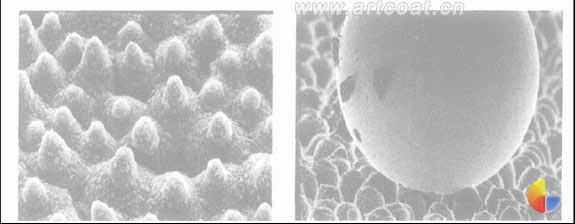

自然界很多植物叶子表面存在自清洁功能 , 最典型的就是荷叶。德国波恩大学 W Barthlott 和 C Nein 2 huis 系统研究了荷叶表面的自清洁效应 , 发现荷叶表层生长着纳米级的蜡晶 , 使荷叶表面具有超疏水性 , 同时荷叶表面的微米乳突等形成微观粗糙表面 ( 如图 1) , 超疏水性和微观尺度上的粗糙结构赋予了荷叶“出污泥而不染”的功能 , 也就是荷叶效应 ( “ Lotus- effect ” ) [ 7 - 9 ] 。中科院江雷 , 等 [ 10 ] 研究发现荷叶表面乳突 ( 平均直径 5 ~ 9 μ m ) 上还存在纳米结构 [ (124 . 3 ± 3 .2) nm ] , 这种微米结构与纳米结构相结合的阶层结构是产生超疏水和自清洁效应的根本原因。

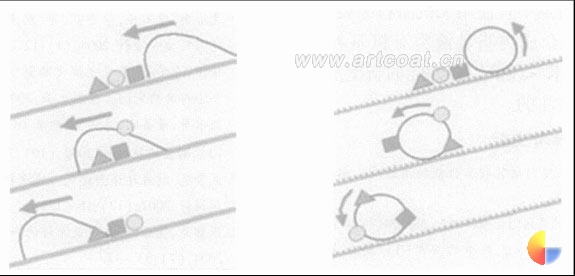

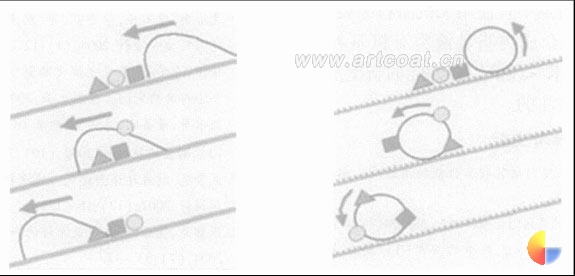

合适的表面粗糙度对于构建疏水性自清洁表面非常重要。根据 Wenzel 理论 , 浸润性由固体表面的化学组成和微观几何结构共同组成 , 一定的表面微观粗糙度不仅可以增大表面静态接触角 , 进一步增加表面疏水性 , 而且更重要的是可以赋予疏水性表面较小的滚动角 , 从而改变水滴在疏水性表面的动态过程 ( 如图 2 所示 ) 。荷叶效应的涂膜 , 必须同时具备 3 方面的特性 [ 11 ] : 具有低表面能的疏水性表面 ; 合适的表面粗糙度 ; 低滑动角。通过两种方法可实现荷叶效应 , 一种就是加入超强疏水剂如氟硅类表面活性剂 , 使涂膜表面具有超低表面能 , 灰尘不易黏附 ; 另外一种就是模拟荷叶表面的凹凸微观结构设计涂膜表面 , 降低污染物与涂膜的接触面积 , 使污染物不能黏附在涂膜表面 , 而只能松散地堆积在表面的凹凸处 , 从而容易被雨水冲刷干净。

图 1 荷叶表面的微观结构及汞滴在荷叶表面的状态

图 1 荷叶表面的微观结构及汞滴在荷叶表面的状态

图 2 荷叶表面自清洁过程示意图

目前 , 荷叶效应在指导人们进行超疏水自清洁表面设计方面取得了广泛的应用。王庆军 , 等 [ 12 ] 综述了超疏水表面的制备技术及应用概况。 MartinWulf, 等 [ 13 ] 分析了水滴在微观粗糙涂层表面润湿的热动力学过程 , 并将该理论移植到汽车清漆中 , 利用氟或蜡助剂赋予涂层疏水性 , 采用无机粒子或触变性基料构建微观粗糙结构 , 结果显示出在粗糙结构表面 , 水不仅具有较高的静态接触角 , 而且滚动角很低 , 经雨水冲刷 , 灰尘很容易被洗净。 Degua 公司的 Edwiun, 等 [ 14 ] 向聚甲基丙烯酸甲酯 ( PMMA) 中加入适量的超疏水性纳米颗粒构建出接触角 > 150 °而滚动角 < 2 °的微观粗糙疏水表面。 Ashley Jones, 等 [ 15 ] 利用聚二甲基硅氧烷 ( PDMS) 上的羟基与纳米氧化硅表面存在的硅醇基反应将 PDMS 接枝在纳米氧化硅颗粒上制备有机 / 无机杂化涂层 ,AFM 涂层形貌观测表明氧化硅的加入大大提高了涂层表面的粗糙度 , 使 PDMS 的表面接触角最高可达 172 ° , 并且通过氧化硅的掺量可控制表面的疏水性。

利用荷叶效应改善外墙涂料的耐污染能力也是近年来建筑涂料研究的热点 [ 16 - 18 ] 。以 BASF 、 STO 、 BYK 、 Degua 等为代表的德国化工涂料公司与波恩大学合作 , 将荷叶效应移植到外墙涂料系统。 STO 公司应用荷叶效应原理开发了微结构有机硅荷叶效应乳胶漆 , 表面接触角高达 142 ° , 表现出了优异的自清洁能力 [ 19 ] 。 BYK - Chemie 开发了 BYK Silclean 3700 荷叶效应助剂 , 可显著改善外墙漆的耐沾污性 [ 20 ] 。 Dupont 也开发了含氟类低表面能助剂以降低涂膜对灰尘的黏附倾向 [ 21 ] 。对外墙涂料而言 , 构建表面微观粗糙结构相对比较困难 , 加入超疏水性低表面能助剂是比较简单有效的方法 , 但是暴露在外界自然条件下 , 在雨水不断冲刷下助剂的持久性还有待实践验证。

3 气球陶瓷理论

与疏水性理论相反 , 针对疏水性涂膜难以克服的“雨水流痕”现象以及城市污染源中大量亲油性物质的存在 , 日本涂料界提出了“亲水性涂膜比憎水性涂膜更耐沾污”的观点 [ 22 - 23 ] 。其最大的优点就是 : 从去污的角度来看 , 亲水性涂膜表面雨水的洗净效果和表面均匀污染而造成的雨迹及斑痕非显在化的视觉效果 [ 24 ] 。但如何实现涂膜的亲水化非常关键 , 如果单纯地混合亲水性物质得到涂膜表面的亲水性化会导致涂膜耐水性等物性变差 , 污染物随雨水进入涂膜内部形成难以去除的永久性污染 , 同时亲水性物质在雨水长期冲刷下易流失 , 保持长期的低污染性比较困难。为此 , 日本 SKK 四国化研公司上村茂人 , 等 [ 25, 26 ] 将陶瓷复合技术应用于水性体系 , 即所谓的“气球陶瓷理论”。其设计目标也是“亲水性涂膜表面” , 但所不同的是 , 其设计思想是采用含硅无机成膜物 , 利用其与有机成膜物之间溶解性的差异 , 成膜干燥过程中 , 无机相迁移至涂膜表面 , 赋予涂膜类似陶瓷的高硬度和表面亲水性 , 形成“涂膜本身疏水、表面层亲水”的理想状态。裹川 也采用可以表面定向迁移的无机亲水剂改善氟树脂涂膜的亲水性 [ 27 ] 。

其低污染性主要来源于 4 个方面 [ 25 - 27 ] : ( 1) 涂膜具有硅氧键及特殊亲水性基团产生的低带电性 , 与带电的浮游污染粒子的静电引力小 , 使其难以附着 ;(2) 涂膜表面的交联密度高、涂膜致密 , 因此可以防止污染物质渗透 ; (3) 表面硬度高 , 因此不易粘附污染物 ; (4) 特殊的亲水性基团及陶瓷成分形成亲水性表面 , 从而可以借助雨水洗净污染物。

涂膜产生亲水性的必要因素是陶瓷成分的水解速度和向表面的定向迁移速度 , 陶瓷成分表面定向迁移性优异 , 并且由雨水等就可以亲水化 , 亲水化速度要快 , 缺少任何一个条件都不能发挥耐污染性 [ 28 ] 。传统陶瓷成分的缺陷是亲水化过程较慢 , 常常需几个月时间 , 亲水化完成前涂膜往往已受到不同程度的污染。为此 , 日本涂料公司的松元秀男 , 等 [ 29, 30 ] 针对超耐候性的氟树脂涂料仍然存在的雨迹污染 , 在涂料中添加易表面迁移的氟化硅酸盐陶瓷成分 , 利用陶瓷成分迁移至涂膜表面并发生水解产生亲水性的硅醇基赋予涂膜亲水性 , 从而降低污染。该陶瓷成分迁移和亲水化均较快 , 并且具有良好的清洗稳定性 , 清洗后仍然保持长效的亲水性。

气球陶瓷理论不是从污染物附着困难的角度考虑 , 而是从使已附着的污染物如何利用雨水等自然力轻松冲刷干净的观点考虑 , 以涂膜的亲水化为重点研究。该理论诞生的背景是人们发现低表面能涂膜如氟碳涂料、有机硅涂料仍存在一定的“雨水流痕”污染 , 其原因被认为是涂膜表面不易被水润湿 , 一方面存在静电吸附污染 , 另一方面是雨水不易洗净污染物。该理论更多地应用于溶剂性体系 , 主要适用于解决疏水性的氟树脂和硅丙涂料仍然难以消除的“雨水流痕”现象以及城市污染源中油性成分对亲油性涂膜的污染 [ 31 ] 。因为溶剂型涂膜本身致密 , 其污染主要来自附着性污染 , 而对于普通乳胶涂料而言 , 其涂膜表面是不致密的 , 亲水化极易造成污染物的吸入形成永久性污染 [ 32 - 33 ] 。

4 自分层理论

“自分层涂料”的概念由 W Funke 于 1976 年提出。 20 世纪 90 年代欧洲涂料聚合物委员会共同建立了名为 Brite - Euram 的项目 , 联合不同国家的 7 个实验室对自分层涂料的理论和应用进行了系统的研究 [ 34 - 37 ] 。其思路是利用性能有差异的多种成膜物质组成的涂料体系 , 一次涂覆在底材上时 , 在介质挥发或固化过程中 , 能自发地产生相分离和迁移 , 形成的涂膜组成和性质呈梯度性连续变化 , 其优点是具有明显的经济优势 , 层与层之间附着力更强 [ 38 - 40 ] 。涂料自分层的动力主要来源于各相之间的不相容性和表面能差异 , 除此之外 , 还受到溶剂挥发速率、体系黏度等动力学因素影响 [ 41 - 42 ] 。

自分层涂料为制备自清洁外墙涂料提供了全新的思路 , 利用氟硅组分与常规涂料之间的不相容性自分层形成性能优异的低表面能面层 , 可以在较低用量下大大改善涂膜的表面自清洁性能。李永华 , 等 [ 43 ] 利用有机硅树脂与丙烯酸树脂之间的性能差异制备自分层涂料 , 成膜过程中有机硅树脂迁移到表面产生低表面能、不粘尘、耐老化性能好的涂膜。上海大学张人韬 , 等 [ 44 - 46 ] 以含特定活性基团并有适当分子链长的特殊分散剂修饰具有极高表面能的纳米粒子 , 并将其与极低表面能的氟树脂以及具有较高表面能的丙烯酸树脂进行组合 , 运用涂料梯度自分层原理配制成水性常温固化含氟树脂涂料。涂膜在干燥固化过程中 , 表面张力小的含氟树脂向空气面层富集 , 而表面张力大的丙烯酸树脂向基层面迁移 , 纳米粒子也随含氟修饰剂的取向运动而迁移 , 在涂膜中形成恰当的分布 , 涂膜由此形成梯度自分层 , 从而使涂膜既具备溶剂型涂料的高耐污性、耐候性 , 又克服了溶剂型涂料的溶剂污染与涂层不透气、易起皮剥落等弊病。

5 光催化效应

光催化效应是制备自清洁涂层最具吸引力的方法之一。光催化效应主要是利用半导体纳米粒子二氧化钛或二氧化钛与氧化硅的复合物光催化反应产生的高活性的氧化 - 还原电子对对微生物细菌及油性污染物的分解作用 , 使涂层表面在雨水作用下能够自清洁。近年来 , 日本 A Fujishima, 等 [ 47 ] 发现了纳米二氧化钛由紫外光催化诱导的超亲水效应 , 超亲水效应使得污染物能够很容易被雨水冲洗干净 , 并与光催化效应协同作用产生“自清洁”效果。单纯的二氧化钛涂层在紫外光照射下的水表面接触角接近零度 , 具有超亲水性 , 但是当紫外光照射停止后 , 其亲水性衰减很快 , 为此 , Kaishu Guan [ 48 ] 通过向二氧化钛膜中添加一定量的纳米氧化硅使涂层能保持长时间的超亲水效应 , 并且还可降低光催化效应对有机涂膜的损伤。通过改变氧化硅的含量可调节涂层的光催化能力和亲水性强弱。

目前 , 光催化自清洁涂层已在卫生陶瓷、玻璃等无机涂层表面广泛应用 [ 49 ] , 但是由于光催化对有机基料同样会产生不利的分解作用 , 也会加速涂膜自身分解 [ 50 ] , 对可使用基料有所限制。如何平衡光催化产生的自清洁效应与对有机涂膜的负面损伤是目前光催化有机涂料亟待解决的问题。

6 结 语

我国空气质量普遍较差 , 尤其是粉尘及悬浮颗粒含量污染严重 , 对外墙涂料尤其是乳胶涂料的抗污染能力提出了很高的挑战。限于不同的地域环境、气候条件和污染源的复杂多变性 , 上述技术都有一定的适应性和局限性。涂料的耐沾污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力 , 如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。

图 2 荷叶表面自清洁过程示意图

目前 , 荷叶效应在指导人们进行超疏水自清洁表面设计方面取得了广泛的应用。王庆军 , 等 [ 12 ] 综述了超疏水表面的制备技术及应用概况。 MartinWulf, 等 [ 13 ] 分析了水滴在微观粗糙涂层表面润湿的热动力学过程 , 并将该理论移植到汽车清漆中 , 利用氟或蜡助剂赋予涂层疏水性 , 采用无机粒子或触变性基料构建微观粗糙结构 , 结果显示出在粗糙结构表面 , 水不仅具有较高的静态接触角 , 而且滚动角很低 , 经雨水冲刷 , 灰尘很容易被洗净。 Degua 公司的 Edwiun, 等 [ 14 ] 向聚甲基丙烯酸甲酯 ( PMMA) 中加入适量的超疏水性纳米颗粒构建出接触角 > 150 °而滚动角 < 2 °的微观粗糙疏水表面。 Ashley Jones, 等 [ 15 ] 利用聚二甲基硅氧烷 ( PDMS) 上的羟基与纳米氧化硅表面存在的硅醇基反应将 PDMS 接枝在纳米氧化硅颗粒上制备有机 / 无机杂化涂层 ,AFM 涂层形貌观测表明氧化硅的加入大大提高了涂层表面的粗糙度 , 使 PDMS 的表面接触角最高可达 172 ° , 并且通过氧化硅的掺量可控制表面的疏水性。

利用荷叶效应改善外墙涂料的耐污染能力也是近年来建筑涂料研究的热点 [ 16 - 18 ] 。以 BASF 、 STO 、 BYK 、 Degua 等为代表的德国化工涂料公司与波恩大学合作 , 将荷叶效应移植到外墙涂料系统。 STO 公司应用荷叶效应原理开发了微结构有机硅荷叶效应乳胶漆 , 表面接触角高达 142 ° , 表现出了优异的自清洁能力 [ 19 ] 。 BYK - Chemie 开发了 BYK Silclean 3700 荷叶效应助剂 , 可显著改善外墙漆的耐沾污性 [ 20 ] 。 Dupont 也开发了含氟类低表面能助剂以降低涂膜对灰尘的黏附倾向 [ 21 ] 。对外墙涂料而言 , 构建表面微观粗糙结构相对比较困难 , 加入超疏水性低表面能助剂是比较简单有效的方法 , 但是暴露在外界自然条件下 , 在雨水不断冲刷下助剂的持久性还有待实践验证。

3 气球陶瓷理论

与疏水性理论相反 , 针对疏水性涂膜难以克服的“雨水流痕”现象以及城市污染源中大量亲油性物质的存在 , 日本涂料界提出了“亲水性涂膜比憎水性涂膜更耐沾污”的观点 [ 22 - 23 ] 。其最大的优点就是 : 从去污的角度来看 , 亲水性涂膜表面雨水的洗净效果和表面均匀污染而造成的雨迹及斑痕非显在化的视觉效果 [ 24 ] 。但如何实现涂膜的亲水化非常关键 , 如果单纯地混合亲水性物质得到涂膜表面的亲水性化会导致涂膜耐水性等物性变差 , 污染物随雨水进入涂膜内部形成难以去除的永久性污染 , 同时亲水性物质在雨水长期冲刷下易流失 , 保持长期的低污染性比较困难。为此 , 日本 SKK 四国化研公司上村茂人 , 等 [ 25, 26 ] 将陶瓷复合技术应用于水性体系 , 即所谓的“气球陶瓷理论”。其设计目标也是“亲水性涂膜表面” , 但所不同的是 , 其设计思想是采用含硅无机成膜物 , 利用其与有机成膜物之间溶解性的差异 , 成膜干燥过程中 , 无机相迁移至涂膜表面 , 赋予涂膜类似陶瓷的高硬度和表面亲水性 , 形成“涂膜本身疏水、表面层亲水”的理想状态。裹川 也采用可以表面定向迁移的无机亲水剂改善氟树脂涂膜的亲水性 [ 27 ] 。

其低污染性主要来源于 4 个方面 [ 25 - 27 ] : ( 1) 涂膜具有硅氧键及特殊亲水性基团产生的低带电性 , 与带电的浮游污染粒子的静电引力小 , 使其难以附着 ;(2) 涂膜表面的交联密度高、涂膜致密 , 因此可以防止污染物质渗透 ; (3) 表面硬度高 , 因此不易粘附污染物 ; (4) 特殊的亲水性基团及陶瓷成分形成亲水性表面 , 从而可以借助雨水洗净污染物。

涂膜产生亲水性的必要因素是陶瓷成分的水解速度和向表面的定向迁移速度 , 陶瓷成分表面定向迁移性优异 , 并且由雨水等就可以亲水化 , 亲水化速度要快 , 缺少任何一个条件都不能发挥耐污染性 [ 28 ] 。传统陶瓷成分的缺陷是亲水化过程较慢 , 常常需几个月时间 , 亲水化完成前涂膜往往已受到不同程度的污染。为此 , 日本涂料公司的松元秀男 , 等 [ 29, 30 ] 针对超耐候性的氟树脂涂料仍然存在的雨迹污染 , 在涂料中添加易表面迁移的氟化硅酸盐陶瓷成分 , 利用陶瓷成分迁移至涂膜表面并发生水解产生亲水性的硅醇基赋予涂膜亲水性 , 从而降低污染。该陶瓷成分迁移和亲水化均较快 , 并且具有良好的清洗稳定性 , 清洗后仍然保持长效的亲水性。

气球陶瓷理论不是从污染物附着困难的角度考虑 , 而是从使已附着的污染物如何利用雨水等自然力轻松冲刷干净的观点考虑 , 以涂膜的亲水化为重点研究。该理论诞生的背景是人们发现低表面能涂膜如氟碳涂料、有机硅涂料仍存在一定的“雨水流痕”污染 , 其原因被认为是涂膜表面不易被水润湿 , 一方面存在静电吸附污染 , 另一方面是雨水不易洗净污染物。该理论更多地应用于溶剂性体系 , 主要适用于解决疏水性的氟树脂和硅丙涂料仍然难以消除的“雨水流痕”现象以及城市污染源中油性成分对亲油性涂膜的污染 [ 31 ] 。因为溶剂型涂膜本身致密 , 其污染主要来自附着性污染 , 而对于普通乳胶涂料而言 , 其涂膜表面是不致密的 , 亲水化极易造成污染物的吸入形成永久性污染 [ 32 - 33 ] 。

4 自分层理论

“自分层涂料”的概念由 W Funke 于 1976 年提出。 20 世纪 90 年代欧洲涂料聚合物委员会共同建立了名为 Brite - Euram 的项目 , 联合不同国家的 7 个实验室对自分层涂料的理论和应用进行了系统的研究 [ 34 - 37 ] 。其思路是利用性能有差异的多种成膜物质组成的涂料体系 , 一次涂覆在底材上时 , 在介质挥发或固化过程中 , 能自发地产生相分离和迁移 , 形成的涂膜组成和性质呈梯度性连续变化 , 其优点是具有明显的经济优势 , 层与层之间附着力更强 [ 38 - 40 ] 。涂料自分层的动力主要来源于各相之间的不相容性和表面能差异 , 除此之外 , 还受到溶剂挥发速率、体系黏度等动力学因素影响 [ 41 - 42 ] 。

自分层涂料为制备自清洁外墙涂料提供了全新的思路 , 利用氟硅组分与常规涂料之间的不相容性自分层形成性能优异的低表面能面层 , 可以在较低用量下大大改善涂膜的表面自清洁性能。李永华 , 等 [ 43 ] 利用有机硅树脂与丙烯酸树脂之间的性能差异制备自分层涂料 , 成膜过程中有机硅树脂迁移到表面产生低表面能、不粘尘、耐老化性能好的涂膜。上海大学张人韬 , 等 [ 44 - 46 ] 以含特定活性基团并有适当分子链长的特殊分散剂修饰具有极高表面能的纳米粒子 , 并将其与极低表面能的氟树脂以及具有较高表面能的丙烯酸树脂进行组合 , 运用涂料梯度自分层原理配制成水性常温固化含氟树脂涂料。涂膜在干燥固化过程中 , 表面张力小的含氟树脂向空气面层富集 , 而表面张力大的丙烯酸树脂向基层面迁移 , 纳米粒子也随含氟修饰剂的取向运动而迁移 , 在涂膜中形成恰当的分布 , 涂膜由此形成梯度自分层 , 从而使涂膜既具备溶剂型涂料的高耐污性、耐候性 , 又克服了溶剂型涂料的溶剂污染与涂层不透气、易起皮剥落等弊病。

5 光催化效应

光催化效应是制备自清洁涂层最具吸引力的方法之一。光催化效应主要是利用半导体纳米粒子二氧化钛或二氧化钛与氧化硅的复合物光催化反应产生的高活性的氧化 - 还原电子对对微生物细菌及油性污染物的分解作用 , 使涂层表面在雨水作用下能够自清洁。近年来 , 日本 A Fujishima, 等 [ 47 ] 发现了纳米二氧化钛由紫外光催化诱导的超亲水效应 , 超亲水效应使得污染物能够很容易被雨水冲洗干净 , 并与光催化效应协同作用产生“自清洁”效果。单纯的二氧化钛涂层在紫外光照射下的水表面接触角接近零度 , 具有超亲水性 , 但是当紫外光照射停止后 , 其亲水性衰减很快 , 为此 , Kaishu Guan [ 48 ] 通过向二氧化钛膜中添加一定量的纳米氧化硅使涂层能保持长时间的超亲水效应 , 并且还可降低光催化效应对有机涂膜的损伤。通过改变氧化硅的含量可调节涂层的光催化能力和亲水性强弱。

目前 , 光催化自清洁涂层已在卫生陶瓷、玻璃等无机涂层表面广泛应用 [ 49 ] , 但是由于光催化对有机基料同样会产生不利的分解作用 , 也会加速涂膜自身分解 [ 50 ] , 对可使用基料有所限制。如何平衡光催化产生的自清洁效应与对有机涂膜的负面损伤是目前光催化有机涂料亟待解决的问题。

6 结 语

我国空气质量普遍较差 , 尤其是粉尘及悬浮颗粒含量污染严重 , 对外墙涂料尤其是乳胶涂料的抗污染能力提出了很高的挑战。限于不同的地域环境、气候条件和污染源的复杂多变性 , 上述技术都有一定的适应性和局限性。涂料的耐沾污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力 , 如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。

图 1 荷叶表面的微观结构及汞滴在荷叶表面的状态

图 1 荷叶表面的微观结构及汞滴在荷叶表面的状态

图 2 荷叶表面自清洁过程示意图

目前 , 荷叶效应在指导人们进行超疏水自清洁表面设计方面取得了广泛的应用。王庆军 , 等 [ 12 ] 综述了超疏水表面的制备技术及应用概况。 MartinWulf, 等 [ 13 ] 分析了水滴在微观粗糙涂层表面润湿的热动力学过程 , 并将该理论移植到汽车清漆中 , 利用氟或蜡助剂赋予涂层疏水性 , 采用无机粒子或触变性基料构建微观粗糙结构 , 结果显示出在粗糙结构表面 , 水不仅具有较高的静态接触角 , 而且滚动角很低 , 经雨水冲刷 , 灰尘很容易被洗净。 Degua 公司的 Edwiun, 等 [ 14 ] 向聚甲基丙烯酸甲酯 ( PMMA) 中加入适量的超疏水性纳米颗粒构建出接触角 > 150 °而滚动角 < 2 °的微观粗糙疏水表面。 Ashley Jones, 等 [ 15 ] 利用聚二甲基硅氧烷 ( PDMS) 上的羟基与纳米氧化硅表面存在的硅醇基反应将 PDMS 接枝在纳米氧化硅颗粒上制备有机 / 无机杂化涂层 ,AFM 涂层形貌观测表明氧化硅的加入大大提高了涂层表面的粗糙度 , 使 PDMS 的表面接触角最高可达 172 ° , 并且通过氧化硅的掺量可控制表面的疏水性。

利用荷叶效应改善外墙涂料的耐污染能力也是近年来建筑涂料研究的热点 [ 16 - 18 ] 。以 BASF 、 STO 、 BYK 、 Degua 等为代表的德国化工涂料公司与波恩大学合作 , 将荷叶效应移植到外墙涂料系统。 STO 公司应用荷叶效应原理开发了微结构有机硅荷叶效应乳胶漆 , 表面接触角高达 142 ° , 表现出了优异的自清洁能力 [ 19 ] 。 BYK - Chemie 开发了 BYK Silclean 3700 荷叶效应助剂 , 可显著改善外墙漆的耐沾污性 [ 20 ] 。 Dupont 也开发了含氟类低表面能助剂以降低涂膜对灰尘的黏附倾向 [ 21 ] 。对外墙涂料而言 , 构建表面微观粗糙结构相对比较困难 , 加入超疏水性低表面能助剂是比较简单有效的方法 , 但是暴露在外界自然条件下 , 在雨水不断冲刷下助剂的持久性还有待实践验证。

3 气球陶瓷理论

与疏水性理论相反 , 针对疏水性涂膜难以克服的“雨水流痕”现象以及城市污染源中大量亲油性物质的存在 , 日本涂料界提出了“亲水性涂膜比憎水性涂膜更耐沾污”的观点 [ 22 - 23 ] 。其最大的优点就是 : 从去污的角度来看 , 亲水性涂膜表面雨水的洗净效果和表面均匀污染而造成的雨迹及斑痕非显在化的视觉效果 [ 24 ] 。但如何实现涂膜的亲水化非常关键 , 如果单纯地混合亲水性物质得到涂膜表面的亲水性化会导致涂膜耐水性等物性变差 , 污染物随雨水进入涂膜内部形成难以去除的永久性污染 , 同时亲水性物质在雨水长期冲刷下易流失 , 保持长期的低污染性比较困难。为此 , 日本 SKK 四国化研公司上村茂人 , 等 [ 25, 26 ] 将陶瓷复合技术应用于水性体系 , 即所谓的“气球陶瓷理论”。其设计目标也是“亲水性涂膜表面” , 但所不同的是 , 其设计思想是采用含硅无机成膜物 , 利用其与有机成膜物之间溶解性的差异 , 成膜干燥过程中 , 无机相迁移至涂膜表面 , 赋予涂膜类似陶瓷的高硬度和表面亲水性 , 形成“涂膜本身疏水、表面层亲水”的理想状态。裹川 也采用可以表面定向迁移的无机亲水剂改善氟树脂涂膜的亲水性 [ 27 ] 。

其低污染性主要来源于 4 个方面 [ 25 - 27 ] : ( 1) 涂膜具有硅氧键及特殊亲水性基团产生的低带电性 , 与带电的浮游污染粒子的静电引力小 , 使其难以附着 ;(2) 涂膜表面的交联密度高、涂膜致密 , 因此可以防止污染物质渗透 ; (3) 表面硬度高 , 因此不易粘附污染物 ; (4) 特殊的亲水性基团及陶瓷成分形成亲水性表面 , 从而可以借助雨水洗净污染物。

涂膜产生亲水性的必要因素是陶瓷成分的水解速度和向表面的定向迁移速度 , 陶瓷成分表面定向迁移性优异 , 并且由雨水等就可以亲水化 , 亲水化速度要快 , 缺少任何一个条件都不能发挥耐污染性 [ 28 ] 。传统陶瓷成分的缺陷是亲水化过程较慢 , 常常需几个月时间 , 亲水化完成前涂膜往往已受到不同程度的污染。为此 , 日本涂料公司的松元秀男 , 等 [ 29, 30 ] 针对超耐候性的氟树脂涂料仍然存在的雨迹污染 , 在涂料中添加易表面迁移的氟化硅酸盐陶瓷成分 , 利用陶瓷成分迁移至涂膜表面并发生水解产生亲水性的硅醇基赋予涂膜亲水性 , 从而降低污染。该陶瓷成分迁移和亲水化均较快 , 并且具有良好的清洗稳定性 , 清洗后仍然保持长效的亲水性。

气球陶瓷理论不是从污染物附着困难的角度考虑 , 而是从使已附着的污染物如何利用雨水等自然力轻松冲刷干净的观点考虑 , 以涂膜的亲水化为重点研究。该理论诞生的背景是人们发现低表面能涂膜如氟碳涂料、有机硅涂料仍存在一定的“雨水流痕”污染 , 其原因被认为是涂膜表面不易被水润湿 , 一方面存在静电吸附污染 , 另一方面是雨水不易洗净污染物。该理论更多地应用于溶剂性体系 , 主要适用于解决疏水性的氟树脂和硅丙涂料仍然难以消除的“雨水流痕”现象以及城市污染源中油性成分对亲油性涂膜的污染 [ 31 ] 。因为溶剂型涂膜本身致密 , 其污染主要来自附着性污染 , 而对于普通乳胶涂料而言 , 其涂膜表面是不致密的 , 亲水化极易造成污染物的吸入形成永久性污染 [ 32 - 33 ] 。

4 自分层理论

“自分层涂料”的概念由 W Funke 于 1976 年提出。 20 世纪 90 年代欧洲涂料聚合物委员会共同建立了名为 Brite - Euram 的项目 , 联合不同国家的 7 个实验室对自分层涂料的理论和应用进行了系统的研究 [ 34 - 37 ] 。其思路是利用性能有差异的多种成膜物质组成的涂料体系 , 一次涂覆在底材上时 , 在介质挥发或固化过程中 , 能自发地产生相分离和迁移 , 形成的涂膜组成和性质呈梯度性连续变化 , 其优点是具有明显的经济优势 , 层与层之间附着力更强 [ 38 - 40 ] 。涂料自分层的动力主要来源于各相之间的不相容性和表面能差异 , 除此之外 , 还受到溶剂挥发速率、体系黏度等动力学因素影响 [ 41 - 42 ] 。

自分层涂料为制备自清洁外墙涂料提供了全新的思路 , 利用氟硅组分与常规涂料之间的不相容性自分层形成性能优异的低表面能面层 , 可以在较低用量下大大改善涂膜的表面自清洁性能。李永华 , 等 [ 43 ] 利用有机硅树脂与丙烯酸树脂之间的性能差异制备自分层涂料 , 成膜过程中有机硅树脂迁移到表面产生低表面能、不粘尘、耐老化性能好的涂膜。上海大学张人韬 , 等 [ 44 - 46 ] 以含特定活性基团并有适当分子链长的特殊分散剂修饰具有极高表面能的纳米粒子 , 并将其与极低表面能的氟树脂以及具有较高表面能的丙烯酸树脂进行组合 , 运用涂料梯度自分层原理配制成水性常温固化含氟树脂涂料。涂膜在干燥固化过程中 , 表面张力小的含氟树脂向空气面层富集 , 而表面张力大的丙烯酸树脂向基层面迁移 , 纳米粒子也随含氟修饰剂的取向运动而迁移 , 在涂膜中形成恰当的分布 , 涂膜由此形成梯度自分层 , 从而使涂膜既具备溶剂型涂料的高耐污性、耐候性 , 又克服了溶剂型涂料的溶剂污染与涂层不透气、易起皮剥落等弊病。

5 光催化效应

光催化效应是制备自清洁涂层最具吸引力的方法之一。光催化效应主要是利用半导体纳米粒子二氧化钛或二氧化钛与氧化硅的复合物光催化反应产生的高活性的氧化 - 还原电子对对微生物细菌及油性污染物的分解作用 , 使涂层表面在雨水作用下能够自清洁。近年来 , 日本 A Fujishima, 等 [ 47 ] 发现了纳米二氧化钛由紫外光催化诱导的超亲水效应 , 超亲水效应使得污染物能够很容易被雨水冲洗干净 , 并与光催化效应协同作用产生“自清洁”效果。单纯的二氧化钛涂层在紫外光照射下的水表面接触角接近零度 , 具有超亲水性 , 但是当紫外光照射停止后 , 其亲水性衰减很快 , 为此 , Kaishu Guan [ 48 ] 通过向二氧化钛膜中添加一定量的纳米氧化硅使涂层能保持长时间的超亲水效应 , 并且还可降低光催化效应对有机涂膜的损伤。通过改变氧化硅的含量可调节涂层的光催化能力和亲水性强弱。

目前 , 光催化自清洁涂层已在卫生陶瓷、玻璃等无机涂层表面广泛应用 [ 49 ] , 但是由于光催化对有机基料同样会产生不利的分解作用 , 也会加速涂膜自身分解 [ 50 ] , 对可使用基料有所限制。如何平衡光催化产生的自清洁效应与对有机涂膜的负面损伤是目前光催化有机涂料亟待解决的问题。

6 结 语

我国空气质量普遍较差 , 尤其是粉尘及悬浮颗粒含量污染严重 , 对外墙涂料尤其是乳胶涂料的抗污染能力提出了很高的挑战。限于不同的地域环境、气候条件和污染源的复杂多变性 , 上述技术都有一定的适应性和局限性。涂料的耐沾污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力 , 如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。

图 2 荷叶表面自清洁过程示意图

目前 , 荷叶效应在指导人们进行超疏水自清洁表面设计方面取得了广泛的应用。王庆军 , 等 [ 12 ] 综述了超疏水表面的制备技术及应用概况。 MartinWulf, 等 [ 13 ] 分析了水滴在微观粗糙涂层表面润湿的热动力学过程 , 并将该理论移植到汽车清漆中 , 利用氟或蜡助剂赋予涂层疏水性 , 采用无机粒子或触变性基料构建微观粗糙结构 , 结果显示出在粗糙结构表面 , 水不仅具有较高的静态接触角 , 而且滚动角很低 , 经雨水冲刷 , 灰尘很容易被洗净。 Degua 公司的 Edwiun, 等 [ 14 ] 向聚甲基丙烯酸甲酯 ( PMMA) 中加入适量的超疏水性纳米颗粒构建出接触角 > 150 °而滚动角 < 2 °的微观粗糙疏水表面。 Ashley Jones, 等 [ 15 ] 利用聚二甲基硅氧烷 ( PDMS) 上的羟基与纳米氧化硅表面存在的硅醇基反应将 PDMS 接枝在纳米氧化硅颗粒上制备有机 / 无机杂化涂层 ,AFM 涂层形貌观测表明氧化硅的加入大大提高了涂层表面的粗糙度 , 使 PDMS 的表面接触角最高可达 172 ° , 并且通过氧化硅的掺量可控制表面的疏水性。

利用荷叶效应改善外墙涂料的耐污染能力也是近年来建筑涂料研究的热点 [ 16 - 18 ] 。以 BASF 、 STO 、 BYK 、 Degua 等为代表的德国化工涂料公司与波恩大学合作 , 将荷叶效应移植到外墙涂料系统。 STO 公司应用荷叶效应原理开发了微结构有机硅荷叶效应乳胶漆 , 表面接触角高达 142 ° , 表现出了优异的自清洁能力 [ 19 ] 。 BYK - Chemie 开发了 BYK Silclean 3700 荷叶效应助剂 , 可显著改善外墙漆的耐沾污性 [ 20 ] 。 Dupont 也开发了含氟类低表面能助剂以降低涂膜对灰尘的黏附倾向 [ 21 ] 。对外墙涂料而言 , 构建表面微观粗糙结构相对比较困难 , 加入超疏水性低表面能助剂是比较简单有效的方法 , 但是暴露在外界自然条件下 , 在雨水不断冲刷下助剂的持久性还有待实践验证。

3 气球陶瓷理论

与疏水性理论相反 , 针对疏水性涂膜难以克服的“雨水流痕”现象以及城市污染源中大量亲油性物质的存在 , 日本涂料界提出了“亲水性涂膜比憎水性涂膜更耐沾污”的观点 [ 22 - 23 ] 。其最大的优点就是 : 从去污的角度来看 , 亲水性涂膜表面雨水的洗净效果和表面均匀污染而造成的雨迹及斑痕非显在化的视觉效果 [ 24 ] 。但如何实现涂膜的亲水化非常关键 , 如果单纯地混合亲水性物质得到涂膜表面的亲水性化会导致涂膜耐水性等物性变差 , 污染物随雨水进入涂膜内部形成难以去除的永久性污染 , 同时亲水性物质在雨水长期冲刷下易流失 , 保持长期的低污染性比较困难。为此 , 日本 SKK 四国化研公司上村茂人 , 等 [ 25, 26 ] 将陶瓷复合技术应用于水性体系 , 即所谓的“气球陶瓷理论”。其设计目标也是“亲水性涂膜表面” , 但所不同的是 , 其设计思想是采用含硅无机成膜物 , 利用其与有机成膜物之间溶解性的差异 , 成膜干燥过程中 , 无机相迁移至涂膜表面 , 赋予涂膜类似陶瓷的高硬度和表面亲水性 , 形成“涂膜本身疏水、表面层亲水”的理想状态。裹川 也采用可以表面定向迁移的无机亲水剂改善氟树脂涂膜的亲水性 [ 27 ] 。

其低污染性主要来源于 4 个方面 [ 25 - 27 ] : ( 1) 涂膜具有硅氧键及特殊亲水性基团产生的低带电性 , 与带电的浮游污染粒子的静电引力小 , 使其难以附着 ;(2) 涂膜表面的交联密度高、涂膜致密 , 因此可以防止污染物质渗透 ; (3) 表面硬度高 , 因此不易粘附污染物 ; (4) 特殊的亲水性基团及陶瓷成分形成亲水性表面 , 从而可以借助雨水洗净污染物。

涂膜产生亲水性的必要因素是陶瓷成分的水解速度和向表面的定向迁移速度 , 陶瓷成分表面定向迁移性优异 , 并且由雨水等就可以亲水化 , 亲水化速度要快 , 缺少任何一个条件都不能发挥耐污染性 [ 28 ] 。传统陶瓷成分的缺陷是亲水化过程较慢 , 常常需几个月时间 , 亲水化完成前涂膜往往已受到不同程度的污染。为此 , 日本涂料公司的松元秀男 , 等 [ 29, 30 ] 针对超耐候性的氟树脂涂料仍然存在的雨迹污染 , 在涂料中添加易表面迁移的氟化硅酸盐陶瓷成分 , 利用陶瓷成分迁移至涂膜表面并发生水解产生亲水性的硅醇基赋予涂膜亲水性 , 从而降低污染。该陶瓷成分迁移和亲水化均较快 , 并且具有良好的清洗稳定性 , 清洗后仍然保持长效的亲水性。

气球陶瓷理论不是从污染物附着困难的角度考虑 , 而是从使已附着的污染物如何利用雨水等自然力轻松冲刷干净的观点考虑 , 以涂膜的亲水化为重点研究。该理论诞生的背景是人们发现低表面能涂膜如氟碳涂料、有机硅涂料仍存在一定的“雨水流痕”污染 , 其原因被认为是涂膜表面不易被水润湿 , 一方面存在静电吸附污染 , 另一方面是雨水不易洗净污染物。该理论更多地应用于溶剂性体系 , 主要适用于解决疏水性的氟树脂和硅丙涂料仍然难以消除的“雨水流痕”现象以及城市污染源中油性成分对亲油性涂膜的污染 [ 31 ] 。因为溶剂型涂膜本身致密 , 其污染主要来自附着性污染 , 而对于普通乳胶涂料而言 , 其涂膜表面是不致密的 , 亲水化极易造成污染物的吸入形成永久性污染 [ 32 - 33 ] 。

4 自分层理论

“自分层涂料”的概念由 W Funke 于 1976 年提出。 20 世纪 90 年代欧洲涂料聚合物委员会共同建立了名为 Brite - Euram 的项目 , 联合不同国家的 7 个实验室对自分层涂料的理论和应用进行了系统的研究 [ 34 - 37 ] 。其思路是利用性能有差异的多种成膜物质组成的涂料体系 , 一次涂覆在底材上时 , 在介质挥发或固化过程中 , 能自发地产生相分离和迁移 , 形成的涂膜组成和性质呈梯度性连续变化 , 其优点是具有明显的经济优势 , 层与层之间附着力更强 [ 38 - 40 ] 。涂料自分层的动力主要来源于各相之间的不相容性和表面能差异 , 除此之外 , 还受到溶剂挥发速率、体系黏度等动力学因素影响 [ 41 - 42 ] 。

自分层涂料为制备自清洁外墙涂料提供了全新的思路 , 利用氟硅组分与常规涂料之间的不相容性自分层形成性能优异的低表面能面层 , 可以在较低用量下大大改善涂膜的表面自清洁性能。李永华 , 等 [ 43 ] 利用有机硅树脂与丙烯酸树脂之间的性能差异制备自分层涂料 , 成膜过程中有机硅树脂迁移到表面产生低表面能、不粘尘、耐老化性能好的涂膜。上海大学张人韬 , 等 [ 44 - 46 ] 以含特定活性基团并有适当分子链长的特殊分散剂修饰具有极高表面能的纳米粒子 , 并将其与极低表面能的氟树脂以及具有较高表面能的丙烯酸树脂进行组合 , 运用涂料梯度自分层原理配制成水性常温固化含氟树脂涂料。涂膜在干燥固化过程中 , 表面张力小的含氟树脂向空气面层富集 , 而表面张力大的丙烯酸树脂向基层面迁移 , 纳米粒子也随含氟修饰剂的取向运动而迁移 , 在涂膜中形成恰当的分布 , 涂膜由此形成梯度自分层 , 从而使涂膜既具备溶剂型涂料的高耐污性、耐候性 , 又克服了溶剂型涂料的溶剂污染与涂层不透气、易起皮剥落等弊病。

5 光催化效应

光催化效应是制备自清洁涂层最具吸引力的方法之一。光催化效应主要是利用半导体纳米粒子二氧化钛或二氧化钛与氧化硅的复合物光催化反应产生的高活性的氧化 - 还原电子对对微生物细菌及油性污染物的分解作用 , 使涂层表面在雨水作用下能够自清洁。近年来 , 日本 A Fujishima, 等 [ 47 ] 发现了纳米二氧化钛由紫外光催化诱导的超亲水效应 , 超亲水效应使得污染物能够很容易被雨水冲洗干净 , 并与光催化效应协同作用产生“自清洁”效果。单纯的二氧化钛涂层在紫外光照射下的水表面接触角接近零度 , 具有超亲水性 , 但是当紫外光照射停止后 , 其亲水性衰减很快 , 为此 , Kaishu Guan [ 48 ] 通过向二氧化钛膜中添加一定量的纳米氧化硅使涂层能保持长时间的超亲水效应 , 并且还可降低光催化效应对有机涂膜的损伤。通过改变氧化硅的含量可调节涂层的光催化能力和亲水性强弱。

目前 , 光催化自清洁涂层已在卫生陶瓷、玻璃等无机涂层表面广泛应用 [ 49 ] , 但是由于光催化对有机基料同样会产生不利的分解作用 , 也会加速涂膜自身分解 [ 50 ] , 对可使用基料有所限制。如何平衡光催化产生的自清洁效应与对有机涂膜的负面损伤是目前光催化有机涂料亟待解决的问题。

6 结 语

我国空气质量普遍较差 , 尤其是粉尘及悬浮颗粒含量污染严重 , 对外墙涂料尤其是乳胶涂料的抗污染能力提出了很高的挑战。限于不同的地域环境、气候条件和污染源的复杂多变性 , 上述技术都有一定的适应性和局限性。涂料的耐沾污性很大程度上取决于基础成膜物质的抗污能力 , 如何通过化学分子结构设计以及先进的聚合技术来提高成膜有机物的耐沾污性是提升外墙涂料耐沾污性的关键。

下一篇:工业水泵用新涂料有效防气蚀

相关文章

发布评论

已有

已有 杭州湖州绍兴马莱

杭州湖州绍兴马莱 巴洛克风格餐厅

巴洛克风格餐厅 马来漆工程097

马来漆工程097 马来漆工程095

马来漆工程095 马来漆工程094

马来漆工程094 马来漆工程086

马来漆工程086 马来漆工程082

马来漆工程082 马来漆工程078

马来漆工程078 马来漆工程069

马来漆工程069 马来漆工程065

马来漆工程065 马来漆工程061

马来漆工程061 马来漆工程060

马来漆工程060 马来漆工程051

马来漆工程051 马来漆工程036

马来漆工程036 马来漆工程034

马来漆工程034 马来漆工程031

马来漆工程031 马来漆工程028

马来漆工程028 马来漆工程001

马来漆工程001 马来漆工程002

马来漆工程002 马来漆工程003

马来漆工程003 马来漆工程004

马来漆工程004 马来漆工程005

马来漆工程005 马来漆工程006

马来漆工程006 马来漆工程007

马来漆工程007 马来漆工程008

马来漆工程008