涂料技术

探讨水性内舱环保涂料的种类与应用现状

2.2水性涂料干燥问题

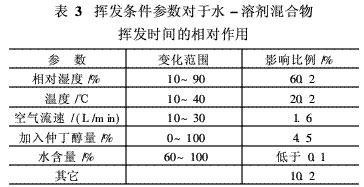

水性涂料的干燥及其影响因素已经进行了很多研究,对水性涂料的干燥条件参数的定量研究表明,干燥温度和相对湿度的影响最大,而空气的流动速度和水与溶剂比例的变化影响较小,这些条件在一个限定的范围内变化对干燥的影响如表3所示。

水与其溶剂的浓度比例在干燥过程中应该是不变的,在干燥过程中,由于相对湿度的高低不同这一比例会发生变化,我们把变化为零时的相对湿度称为临界相对湿度,用CRH表示。如果空气干燥一些,也就是相对湿度低于CRH,水挥发的比例比较大,溶剂在漆膜中的比例就会越来越大;如果空气湿润一些,也就是相对湿度高于CRH,溶剂挥发的比例比较大,漆膜中水的相对含量就会增加。

水性涂料的干燥及其影响因素已经进行了很多研究,对水性涂料的干燥条件参数的定量研究表明,干燥温度和相对湿度的影响最大,而空气的流动速度和水与溶剂比例的变化影响较小,这些条件在一个限定的范围内变化对干燥的影响如表3所示。

水与其溶剂的浓度比例在干燥过程中应该是不变的,在干燥过程中,由于相对湿度的高低不同这一比例会发生变化,我们把变化为零时的相对湿度称为临界相对湿度,用CRH表示。如果空气干燥一些,也就是相对湿度低于CRH,水挥发的比例比较大,溶剂在漆膜中的比例就会越来越大;如果空气湿润一些,也就是相对湿度高于CRH,溶剂挥发的比例比较大,漆膜中水的相对含量就会增加。

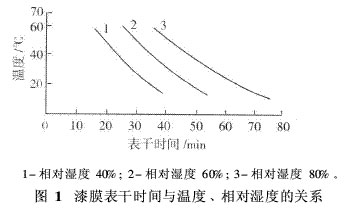

水性涂料成膜有两个条件,一是水分的挥发,二是施工时的环境温度和基层温度。图1是漆膜表干时间与温度、相对湿度的关系图,从图1中可看出温度越低,相对湿度越大,漆膜干燥越慢。

水性涂料施工温度在10~35℃之间为宜。温度太低,环氧树脂与固化剂交联反应速度变慢,成膜性能不佳;温度太高,表皮干燥太快,内部水分挥发后形成空鼓,强度也下降。相对湿度不能超过85%,过高的相对湿度会延缓水的挥发。在水的蒸发过程中,环氧树脂和固化剂进行交联反应,水的蒸发速度快于固化速度时,漆膜中不含水分;如果蒸发速度小于固化速度时,漆膜中就会含有水分而影响漆膜性能。

2.3闪蚀与透锈难题

“闪蚀”是指水性涂料在干燥过程中,由于介质水的存在而形成的腐蚀或锈蚀的现象。从试验情况看,水性环氧涂料在实验室和实船试验中都没有发生闪蚀现象,主要原因可能是:水性环氧固化剂为改性胺分散体,呈碱性,起到了一定的缓蚀作用,另一方面水性环氧涂料交联固化,干燥过程较快。

“透锈”是指在水性涂料干燥过程中,基材表面含有的可溶性铁盐渗透到涂膜表面的现象。“透锈”现象在实船中表现比较明显,主要是难以彻底清除掉钢材表面的可溶性铁盐。解决“透锈”的方法有二种:一是严格表面处理,彻底清除钢材表面的可溶性盐类;二是在涂料中添加铁盐转化剂如硼酸钡,防止可溶性铁盐的迁移。

2.4贮存稳定性问题

水性涂料由树脂乳液、颜填料和相关助剂组成,其贮存稳定性除了与涂料本身性能相关外,还与储存温度等外界因素有关。

分散体粒子大小及其分布对分散体系的性质及涂层的性质是非常关键的。随着粒径的减小,涂膜的光泽、耐水性、硬度、乳液与颜料的结合力、乳液的粘度及稳定性得到提高;而随着粒径的增加,涂膜的干燥时间、涂层的透气性得到了相应的提高。

贮存温度升高,粒子能量增加,相互碰撞几率增加,絮凝可能性增加,使得粒子更易由于粘性而团聚在一起。温度太低,对于没有加防冻剂的乳液有很大的影响。因此,最好的贮存温度应在25℃左右。此外,在贮存时期,定期搅拌,可延长贮存期。通常环氧乳液在20℃可稳定贮存1年;而在40℃,3个月即发生相分离;60℃的时候稳定性不到1个月。用固体、半固体制得的环氧树脂乳液的稳定性最好。这是因为固体环氧树脂含有部分溶剂,可制得粒子较小的乳液,这有助于乳液的稳定。

乳液固含量太高,粘度太高,粒子间的水层非常薄,使得粒子之间相互碰撞的几率很高,很容易团聚在一起;固含量太低,体系粘度降低,粒子表面吸附层薄,稳定性自然变差。相同固含量的环氧树脂乳液较有机溶剂体系粘度大,尤其是当固含量高时更是如此,这是由于乳液颗粒中微粒表层的乳化剂与水形成相互作用,导致体系的粘弹性增加。

环氧树脂乳液作为水性非均匀的多项体系,其贮存期会受到水对其降解影响。环氧树脂分子在水中可降解,形成α-二醇,形成的二元醇在交联过程中起到链终止的作用,使固化不完全。如果由于水解作用,环氧基团含量下降较多,即使有更长的稳定期(不分层),同样也视为稳定性欠佳,特别是处于酸性较强的条件下,环氧基团降解得更快。试验表明,固体环氧树脂乳液在中性或偏碱性的条件下(25℃),12个月内环氧官能基的降解率不超过5%。

3·水性涂料环保标准与测试方法

目前,水性涂料环保标准主要针对内外墙水性涂料,参照HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》和GB50325-2006《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。由于舰船上尚未大规模推广应用水性涂料,仍未针对舰船内舱水性涂料制订具体的环保标准。

HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》历经HJBZ4-1994、HJBZ4-1999、HBC12-2001等版本,对其内容和环保技术要求不断完善,已经成为较为成熟的环保标准,截止2008年底,已有上千家水性涂料生产厂家获得了该环保标准认证。该标准规范了部分术语和定义,规定“挥发性有机物(VOC):在101.3kPa标准压力下,任何沸点低于或等于250℃的有机化合物”,“挥发性有机化合物含量:扣除水分后涂料中挥发性有机化合物的含量,表述为克/升(g/L)。在特定涂料中,有些挥发性有机化合物能在涂料干燥过程中发生化学反应并成为涂膜的一部分,参与反应成膜的这部分挥发性有机化合物的质量不应该被认为是VOC含量的一部分”。该标准规定水性木器漆、水性防腐涂料、水性防水涂料等产品的挥发性有机化合物的含量(VOC)限值不大于250g/L,其测量方法参照ISO11890-2∶2000《涂料与清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定第2部分:气相色谱法》制定。

2.3闪蚀与透锈难题

“闪蚀”是指水性涂料在干燥过程中,由于介质水的存在而形成的腐蚀或锈蚀的现象。从试验情况看,水性环氧涂料在实验室和实船试验中都没有发生闪蚀现象,主要原因可能是:水性环氧固化剂为改性胺分散体,呈碱性,起到了一定的缓蚀作用,另一方面水性环氧涂料交联固化,干燥过程较快。

“透锈”是指在水性涂料干燥过程中,基材表面含有的可溶性铁盐渗透到涂膜表面的现象。“透锈”现象在实船中表现比较明显,主要是难以彻底清除掉钢材表面的可溶性铁盐。解决“透锈”的方法有二种:一是严格表面处理,彻底清除钢材表面的可溶性盐类;二是在涂料中添加铁盐转化剂如硼酸钡,防止可溶性铁盐的迁移。

2.4贮存稳定性问题

水性涂料由树脂乳液、颜填料和相关助剂组成,其贮存稳定性除了与涂料本身性能相关外,还与储存温度等外界因素有关。

分散体粒子大小及其分布对分散体系的性质及涂层的性质是非常关键的。随着粒径的减小,涂膜的光泽、耐水性、硬度、乳液与颜料的结合力、乳液的粘度及稳定性得到提高;而随着粒径的增加,涂膜的干燥时间、涂层的透气性得到了相应的提高。

贮存温度升高,粒子能量增加,相互碰撞几率增加,絮凝可能性增加,使得粒子更易由于粘性而团聚在一起。温度太低,对于没有加防冻剂的乳液有很大的影响。因此,最好的贮存温度应在25℃左右。此外,在贮存时期,定期搅拌,可延长贮存期。通常环氧乳液在20℃可稳定贮存1年;而在40℃,3个月即发生相分离;60℃的时候稳定性不到1个月。用固体、半固体制得的环氧树脂乳液的稳定性最好。这是因为固体环氧树脂含有部分溶剂,可制得粒子较小的乳液,这有助于乳液的稳定。

乳液固含量太高,粘度太高,粒子间的水层非常薄,使得粒子之间相互碰撞的几率很高,很容易团聚在一起;固含量太低,体系粘度降低,粒子表面吸附层薄,稳定性自然变差。相同固含量的环氧树脂乳液较有机溶剂体系粘度大,尤其是当固含量高时更是如此,这是由于乳液颗粒中微粒表层的乳化剂与水形成相互作用,导致体系的粘弹性增加。

环氧树脂乳液作为水性非均匀的多项体系,其贮存期会受到水对其降解影响。环氧树脂分子在水中可降解,形成α-二醇,形成的二元醇在交联过程中起到链终止的作用,使固化不完全。如果由于水解作用,环氧基团含量下降较多,即使有更长的稳定期(不分层),同样也视为稳定性欠佳,特别是处于酸性较强的条件下,环氧基团降解得更快。试验表明,固体环氧树脂乳液在中性或偏碱性的条件下(25℃),12个月内环氧官能基的降解率不超过5%。

3·水性涂料环保标准与测试方法

目前,水性涂料环保标准主要针对内外墙水性涂料,参照HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》和GB50325-2006《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行。由于舰船上尚未大规模推广应用水性涂料,仍未针对舰船内舱水性涂料制订具体的环保标准。

HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》历经HJBZ4-1994、HJBZ4-1999、HBC12-2001等版本,对其内容和环保技术要求不断完善,已经成为较为成熟的环保标准,截止2008年底,已有上千家水性涂料生产厂家获得了该环保标准认证。该标准规范了部分术语和定义,规定“挥发性有机物(VOC):在101.3kPa标准压力下,任何沸点低于或等于250℃的有机化合物”,“挥发性有机化合物含量:扣除水分后涂料中挥发性有机化合物的含量,表述为克/升(g/L)。在特定涂料中,有些挥发性有机化合物能在涂料干燥过程中发生化学反应并成为涂膜的一部分,参与反应成膜的这部分挥发性有机化合物的质量不应该被认为是VOC含量的一部分”。该标准规定水性木器漆、水性防腐涂料、水性防水涂料等产品的挥发性有机化合物的含量(VOC)限值不大于250g/L,其测量方法参照ISO11890-2∶2000《涂料与清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定第2部分:气相色谱法》制定。

相关文章

发布评论

已有

已有 杭州湖州绍兴马莱

杭州湖州绍兴马莱 巴洛克风格餐厅

巴洛克风格餐厅 马来漆工程097

马来漆工程097 马来漆工程095

马来漆工程095 马来漆工程094

马来漆工程094 马来漆工程086

马来漆工程086 马来漆工程082

马来漆工程082 马来漆工程078

马来漆工程078 马来漆工程069

马来漆工程069 马来漆工程065

马来漆工程065 马来漆工程061

马来漆工程061 马来漆工程060

马来漆工程060 马来漆工程051

马来漆工程051 马来漆工程036

马来漆工程036 马来漆工程034

马来漆工程034 马来漆工程031

马来漆工程031 马来漆工程028

马来漆工程028 马来漆工程001

马来漆工程001 马来漆工程002

马来漆工程002 马来漆工程003

马来漆工程003 马来漆工程004

马来漆工程004 马来漆工程005

马来漆工程005 马来漆工程006

马来漆工程006 马来漆工程007

马来漆工程007 马来漆工程008

马来漆工程008